レコログ(商談録画)をもとにした新機能「コミュニケーション比較」。もう使われましたか?レコログを分析し、メンバーごとの商談の違いを数値化できるこの機能。数値化することで見えてくるものとは何なのか…。bellFaceを利用中のお客様の中でもマネージャー層の方へ向けて、コミュニケーション比較の解釈方法について、本機能の開発に携わった“中の人”、小林が全3回に渡って語ります。

小林 昭宏 プロダクトDiv. プロダクト企画チーム マネージャー

大学卒業後、人材派遣会社の営業職を経て、大手通信キャリアの

インサイドセールスコンタクトセンター立上げプロジェクトに従事。

プロジェクトマネージャーとして、コールフロー設計、

教育プログラム構築、採用等を担当。

営業分野専門のコンサルティング会社入社。コンサルティング業務をメインに担当。

新規インサイドセールスプロジェクトの立上げ、営業フロー・営業プロセス構築、教育体系の構築を担当。

2015年4月から1年間の学生(MBA)を経て、ベルフェイス(株)にカスタマー部門、立上げメンバーとして参加。

新規事業のビジネス側責任者を経て、2020年4月より

プロダクトマネージャーに就任

コミュニケーション比較を使う前に。知っておきたい営業3原則

早速ですが、コニュニケーション比較誕生の背景や、効果的な活用方法を教えてください。

小林:ベルフェイスが掲げているミッション「チームで売上を最大化する」の観点から開発、リリースされました。コミュニケーション比較は、ベルフェイスが考える営業の押さえるべき原則に基づいています。

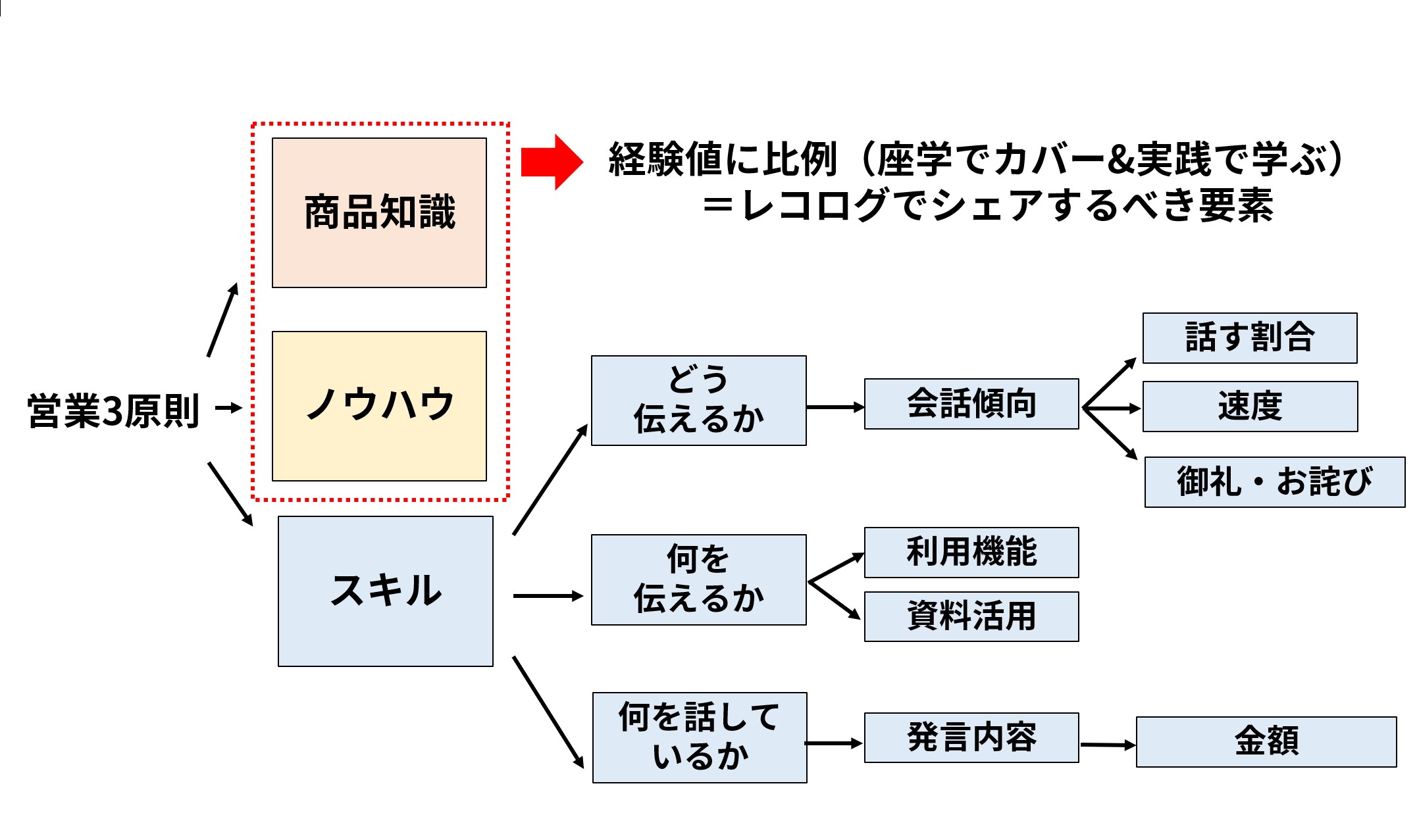

ですので、この原則を解説した上で、その中でのレコログ、そしてコミュニケーション比較の活用法(解釈方法)をお伝えしたいと思います。 まず、前提となる営業担当が成果を上げるための3つの原則がこちらです。

商品知識とノウハウは座学でカバーできますし、経験値に比例します。社内でレコログをシェアし、メンバーの視聴が進む程に、チームとしてこの2要素は強化されます。ですので、もしメンバーのレコログを確認し、商品知識とノウハウが劣っていると判明した際は、優れた商品知識を披露した別メンバーのレコログから学ぶようアドバイスするのが有効でしょう。同じ場面検索や会話検索で補うという方法もありますね。

営業の「スキル」を詳らかにできる「会話の傾向性」

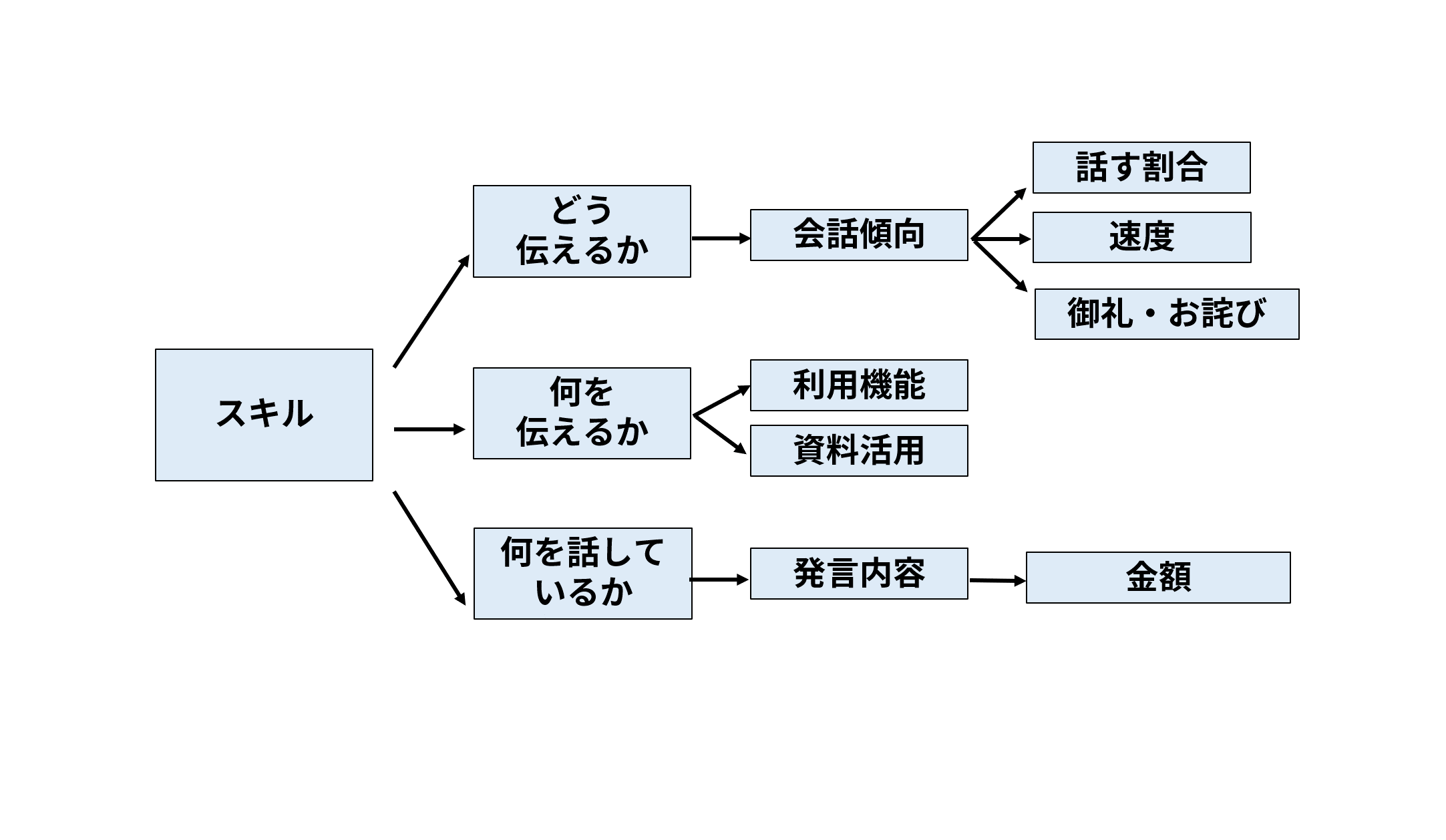

コミュニケーション比較が役立つのは、3つ目のスキルについてです。スキルとはすなわち、「会話の傾向性」を指します。この会話の傾向性は更に3つに分解ができます。

- 「どう伝えるのか」を明らかにするための指標を、会話傾向。

- 「何を伝えるのか」の指標を、利用機能と資料活用。

- 「何を話しているのか」の指標を、「発言内容」

とそれぞれ定めました。スキルとなる会話の傾向性はレコログだけでは判別しにくいため、コミュニケーション比較で詳らかにしていきます。

「ハイパフォーマーを一つの型に限定してはならない」その理由とは?

会話傾向をもとに、どのようなことができるのでしょうか?

小林:ハイパフォーマーのパターンを明らかにでき、そしてメンバーの違い(性質、癖、傾向)を客観的に判断し、改善につなげられると考えています。

ここで忘れてはならないのは、ハイパフォーマーを「1つの型」に限定して比較してはならない、ということ。営業とは、売上に対して相関性を持つ様々な要因があり、この型を100%マスターすれば売上あがる、といったものではないと思っています。貴社の中を見てほしいんですが、「ものすごく寄り添い型の営業」もいれば、「お客さまの要望を聞いた上で、解決方法を提案している営業」もいると思います。ハイパフォーマーは何パターンかいることは前提として覚えておきましょう。そのため、メンバーとの比較対象となるハイパフォーマーも複数名いるのです。

何人かいるハイパフォーマーごとの商談の違いを明らかにすれば、自部門に適した商談の勝ちパターンが見定められます。併せてメンバーごとの違い(性質、癖、傾向)も客観的に判断ができます。

- ハイパフォーマーのパターンを知る

- メンバーのタイプを知る

この2軸が「チームで売上を最大化する」の一手になるはずです。

次回はここまでの考えを元に、実際にコミュニケーション比較を使ってみましょう。

ハイパフォーマーのタイプの見極め方

開発背景には「チームで売上を最大化する」の観点に基づいた営業3要素がありました。続くVOL.2ではコミュニケーション比較で比較基準とするハイパフォーマーのタイプについてスポットを当てます!